埼玉労働局長登録教習機関

登録有効期間:令和6年3月31日~令和11年3月30日

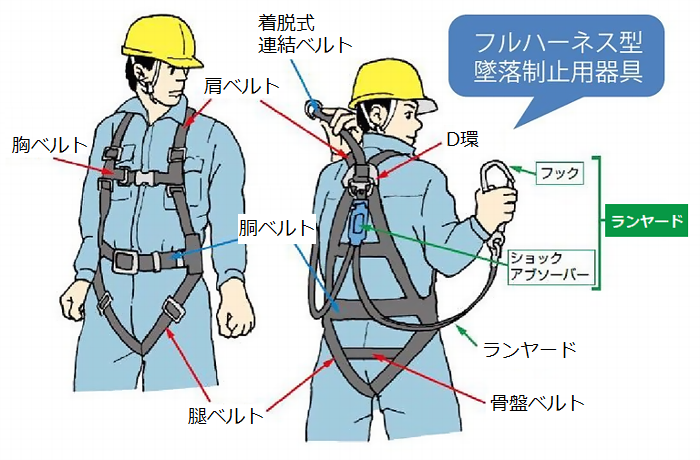

フルハーネス型(墜落制止用器具)

安全衛生法の一部改正に伴い、フルハーネス型(墜落制止用器具)の使用等に係る特別教育を実施します。

今回の改正等のポイント

①安全帯を「墜落制止用器具」に変更します

「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。

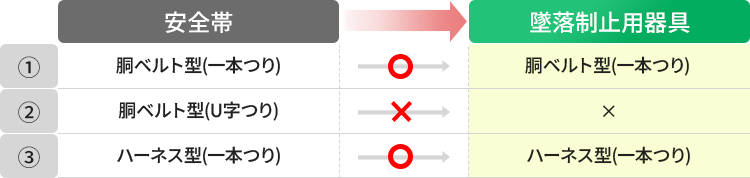

「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。

②には墜落を制止する機能がないことから、改正後は①と③のみが「墜落制止用器具」として認められることになります。

②墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は「胴ベルト(一本つり)」を使用できます。

③「安全衛生特別教育」が必要です

以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。

墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。

「特に危険性の高い業務」とは、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務をいいます。

フルハーネス型墜落制止用器具を使用するときは

登録教習機関においては、講師及び受講生共フルハーネス型墜落制止用器具を使用させること。

(技能講習5m~7m以上の位置に作業点を2ヵ所以上を設けること)

| 作業現場の状況 | 高所作業車の作業床で作業 | 高所作業車の作業床での作業のほか、 作業床を設けることが困難な場所での作業をするとき |

|---|---|---|

| 高所作業車の作業床の高さが 2m以上~6.75m以下 |

|

|

| 高所作業車の作業床の高さが 6.75mを超える場合 |

|

|

高所作業車を用いた作業に従事する労働者に対し、事業者がハーネス型墜落制止用器具の使用等に係る特別教育を実施する必要性

- 事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務については、特別教育を必要とする業務とされている

- 「特別教育を必要とする業務」として「作業床を設けることが困難なところにおける業務」という要件があることから、高所作業車を用いた作業のうち専ら作業床でのみでの業務は、特別教育の対象から除かれることになる。

- しかしながら、高所作業車を用いた作業に従事する労働者についてみれば、電柱での作業など作業床のないところの作業を併せ行うことも多くあることから、このような者については特別教育の受講が必要である。

- ②の業務のみを行う者であっても、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合、フルハーネス型墜落制止用器具について一定の知識を有していることが必要であることから、このような者についても、特別教育の受講が望まれる。

以下の詳しい内容についてはPDFをご覧ください。

- Ⅰ フルハーネス型の墜落制止用器具の使用等に係る特別教育についての制度の整理

-

- 高所作業車を用いた作業でのハーネス型墜落制止用器具の使用の必要性

- 高所作業車を用いた作業に従事する労働者に対し、事業者がハーネス型墜落制止用器具の使用等に係る特別教育を実施する必要性

- 高所作業車運転技能講習の実技講習において、講師や受講者がハーネス型墜落制止用器具を使用する必要性

- 技能講習における実技講習の講師に対して、これを雇用する登録教習機関が実技講習の際、フルハーネス型墜落制止用器具を使用させる必要性

- 技能講習の受講者に対してフルハーネス型墜落制止用器具を使用させる義務が該当受講者を雇用する事業者にあるのか、登録教習機関にあるのかについて

- Ⅱ フルハーネス特別教育講師養成研修の実施について

-

- 基本的考え方

- 研修の概要

- 研修の日数とカリキュラム

講習時間と講習料金(令和5年4月1日より改訂)

| 講習料金 | 12,000円(内税) |

|---|

| 講習時間 | 1日 (学科4.5H+実技1.5H) |

|---|

- 講習料金は写真代・テキスト代・消費税を含みます